La Sala della Biblioteca è il grande salone farnesiano che domina l’ala nord degli appartamenti papali.

Il nome è moderno e nasce per prossimità alla Sala del Tesoro, dove per secoli furono custoditi l’erario e parte dell’Archivio Segreto Pontificio. Qui oggi leggi la storia del potere papale direttamente sotto una volta rinascimentale che sembra un libro aperto.

Il salone prende forma a metà Cinquecento nel programma di rilancio voluto da Paolo III Farnese dopo il Sacco di Roma. La sala viene attribuita come progetto architettonico a Raffaello da Montelupo (collaboratore di Michelangelo), mentre il cantiere decorativo è guidato tra 1544 e 1545 da Luzio Luzi da Todi, allievo di Perin del Vaga. Il risultato è un manifesto del gusto delle grottesche nell’età farnesiana.

Alza lo sguardo: la volta è organizzata in cinque registri con dieci Storie di Roma antica su fondo bianco, incorniciate da stucchi, candelabre e cammei. Al centro campeggiano gli emblemi Farnese, Vergine con l’unicorno e Giglio di Giustizia, a ribadire il messaggio dinastico del pontefice.

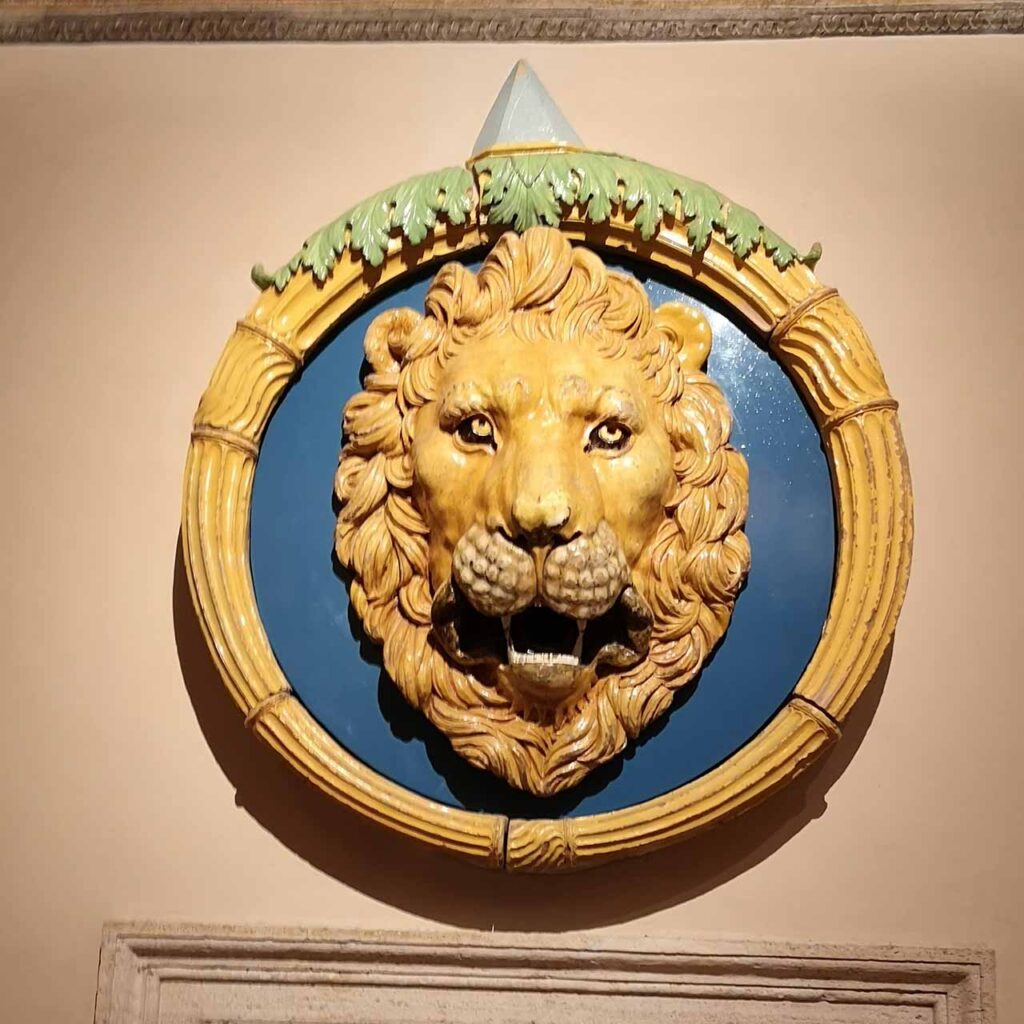

Sulla parete orientale, sopra il grande camino, due figure allegoriche imponenti, Roma e la Chiesa, incorniciano lo stemma papale. Sui lati brevi, i “ritratti guida”: l’imperatore Adriano e l’Arcangelo Michele, che tengono insieme mausoleo romano e fortezza papale.

Tutto corre dentro una cornice doppia: in basso 28 lunette a rilievo con sacrifici e divinità antiche alternate agli emblemi farnesiani; più in alto un fregio dipinto di creature marine intervallate da medaglioni.

L’eco è esplicita: la Domus Aurea appena riscoperta e il lessico classico che il Rinascimento reinterpretò per celebrare Roma.

Il più venduto in assoluto

Castel Sant’Angelo: Biglietto d’ingresso + audioguida

Accesso rapido e audioguida inclusa: esplora Castel Sant’Angelo e Foro Romano con un unico biglietto.

Pagamento sicuro

Conferma immediata

Biglietto per cellulare

- 1 La Sala della Biblioteca di Castel Sant’Angelo

- 2 Le origini

- 3 Restauri e riaperture recenti

- 4 Cosa vedere nella Sala della Biblioteca

- 5 Le “stanze satellite”: Adrianeo e Festoni

- 6 La vicina Sala del Tesoro

- 7 Archivum Arcis: la memoria documentaria

- 8 La Sala Rotonda e i passaggi nascosti

- 9 Consigli pratici di visita

- 10 FAQ sulla Biblioteca di Castel Sant’Angelo

La Sala della Biblioteca di Castel Sant’Angelo

La Sala della Biblioteca si trova nell’ala nord degli appartamenti papali ed è il fulcro del percorso farnesiano al sesto livello del castello. Sei nel cuore dell’itinerario rinascimentale dedicato a Paolo III Farnese.

Per arrivarci segui la Sala Paolina e imbocca il Corridoio pompeiano: è lo stretto passaggio affrescato che collega direttamente alla Biblioteca. Lo riconosci per le grottesche che corrono sulle pareti e sulla volta a botte. È la via più semplice e scenografica per entrare nel grande salone.

Una volta dentro, sappi che la Biblioteca fa da snodo per più ambienti. Da qui accedi alla Sala dell’Adrianeo e alla Sala dei Festoni, due camere “satellite” con fregi cinquecenteschi firmati Luzio Luzi. Subito accanto si trova la Sala del Tesoro, antica sede dell’erario e dell’Archivio Segreto Pontificio.

C’è anche un dettaglio da non perdere: dalla Biblioteca parte una stretta scala di epoca romana che porta alla Sala Rotonda, tradizionalmente legata al culto di San Michele. È un collegamento verticale che racconta bene il passaggio dal mausoleo alla residenza papale.

Le origini

Committenza e trasformazioni (XV–XVI secolo)

All’inizio la Sala della Biblioteca non era una biblioteca. Nel Quattrocento era l’area più sicura vicino alla Sala del Tesoro e custodiva l’erario e parte dell’Archivio Segreto Pontificio. Il nome “biblioteca” arriverà molto più tardi, per prossimità funzionale a quei depositi.

Dopo il Sacco di Roma del 1527, il castello cambia pelle. Paolo III Farnese trasforma l’antico salone in un ambiente di rappresentanza del suo appartamento nord. La tradizione attribuisce il progetto architettonico a Raffaello da Montelupo, collaboratore di Michelangelo. È una scelta politica e d’immagine: riorganizzare gli spazi del potere e raccontare la rinascita farnesiana.

Il cantiere pittorico viene affidato nel 1544–1545 a Luzio Luzi da Todi, allievo di Perin del Vaga.

Il cantiere di Luzio Luzi (1544–1545)

Tra 1544 e aprile 1545 Paolo III Farnese affida la decorazione della sala a Luzio Luzi da Todi, che dirige un articolato cantiere di artisti. L’architettura del grande salone è attribuita a Raffaello da Montelupo, nel quadro del rilancio farnesiano dopo il Sacco di Roma. Qui nasce la “Biblioteca” che vedi oggi.

Luzi imposta un programma unitario fatto di grottesche, stucchi e pittura a fresco. Il linguaggio guarda agli antichi ambienti romani e in particolare alla Sala della Volta Dorata della Domus Aurea, modello che l’artista assorbe e reinterpreta. Non a caso fu detto anche “Luzio Romano”.

La volta è organizzata in cinque registri con dieci Storie di Roma antica su fondo bianco. Intorno corrono due fregi continui: in basso 28 lunette a rilievo con sacrifici, divinità ed emblemi farnesiani; sopra, un fregio dipinto con creature marine e medaglioni in stucco. L’impianto è arricchito da cammei a fondo nero, medaglioni, candelabre e ottagoni con Vittorie. Al centro brillano gli emblemi Farnese (Vergine con l’unicorno e Giglio di Giustizia).

Il cantiere lavora a ritmo serrato. Tra concezione, disegno e messa in opera, Luzi coordina bottega e maestranze su superfici vaste, integrando rilievo in stucco e pittura per moltiplicare effetti di luce e profondità. Il risultato è una sala-manifesto della cultura figurativa farnesiana, dove archeologia visiva e araldica diventano racconto del potere.

Curiosità utile: la sala è stata riaperta al pubblico dopo il restauro della volta, che ha restituito brillantezza ai bianchi e ai rilievi. Vale la pena alzare lo sguardo e prendersi tempo.

Restauri e riaperture recenti

Negli ultimi anni la Sala della Biblioteca è tornata a splendere grazie a interventi mirati. Nel 2015 gli affreschi cinquecenteschi sono stati restaurati con un cantiere di quattro mesi finanziato per circa 150.000 euro: puliture, consolidamenti e ritocchi hanno restituito leggibilità a volta, stucchi e grottesche. È stata una tappa chiave per riportare la sala nelle migliori condizioni conservative.

Dopo i restauri, la sala è stata riaperta al pubblico al termine dei lavori sulla volta: una comunicazione ufficiale ha sottolineato proprio la riapertura dell’ambiente con i suoi preziosi affreschi. Se alzi lo sguardo oggi, il disegno a registri e i simboli farnesiani risultano più nitidi.

Al miglioramento delle condizioni di visita ha contribuito anche un nuovo progetto illuminotecnico: la Biblioteca e la Sala Paolina sono fruibili con la nuova illuminazione, pensata per valorizzare bianchi, rilievi e cromie senza abbagliare. Un upgrade che rende più chiari i dettagli di cammei, candelabre e fregi.

La sala è oggi attiva anche come spazio per iniziative culturali: rientra nel calendario della rassegna “Sotto l’Angelo di Castello” e ospita spettacoli e performance (ad esempio, il 13 settembre 2024 il Combattimento di Tancredi e Clorinda è stato presentato proprio nella Sala della Biblioteca). Questo può comportare accessi contingentati durante gli eventi.

Il più venduto in assoluto

Castel Sant’Angelo: Biglietto d’ingresso + audioguida

Accesso rapido e audioguida inclusa: esplora Castel Sant’Angelo e Foro Romano con un unico biglietto.

Pagamento sicuro

Conferma immediata

Biglietto per cellulare

Cosa vedere nella Sala della Biblioteca

La volta: dieci storie di Roma antica

Alza lo sguardo. La volta della Sala della Biblioteca è un “teatro” di grottesche: cinque registri concentrici, dieci Storie di Roma antica su fondo bianco, stucchi e pittura intrecciati in un’unica regia figurativa. Il cantiere nasce tra 1544 e 1545 con Luzio Luzi alla guida della bottega farnesiana.

A incorniciare il soffitto corrono due fregi continui.

In basso, 28 lunette a rilievo raccontano sacrifici, divinità antiche ed emblemi Farnese. Subito sopra, un fregio dipinto con creature marine si interrompe al centro di ogni parete con medaglioni in stucco. L’effetto è un ritmo visivo che guida l’occhio dentro il racconto.

Nel cuore della volta spiccano gli emblemi araldici: lo stemma Farnese affiancato dalla Vergine con l’unicorno e dal Giglio di Giustizia. Sono il “sigillo” dinastico che rende politica la decorazione, oltre che spettacolare.

Alle estremità, sui lati brevi, trovi i ritratti “guida”: san Michele Arcangelo e l’imperatore Adriano. Sulla parete orientale, sopra il grande camino, compaiono le allegorie di Roma e della Chiesa che incorniciano lo stemma papale. Il programma collega mausoleo romano e fortezza papale in un’unica narrazione.

Il lessico delle grottesche guarda agli antichi modelli della Domus Aurea: festoni, candelabre, cammei a fondo nero, ottagoni con Vittorie, ovoli e medaglioni. Per questa capacità di “parlare antico” con gusto moderno, Luzi è ricordato anche come “Luzio Romano”.

Come leggerla al meglio? Posizionati al centro della sala, segui il perimetro con lo sguardo per cogliere il doppio fregio, poi risali verso i registri della volta e individua i dieci riquadri narrativi. La riapertura dopo il restauro della volta ha restituito luminosità ai bianchi e profondità agli stucchi: oggi i dettagli sono più leggibili e fotografabili.

Stucchi, grottesche e fregi continui

Qui la decorazione “parla” in due fasce che corrono tutt’intorno alla sala. In basso riconosci il fregio a stucco con 28 lunette: dentro ci sono scene di sacrifici, simulacri di antiche divinità ed emblemi farnesiani. Le superfici sono vive, mosse dalla luce che scivola sui rilievi.

Subito sopra corre il secondo fregio, dipinto, tutto creature marine in processione. Al centro di ogni parete il ritmo si interrompe per lasciare spazio a medaglioni in stucco. È un gioco di alternanze pensato per guidare lo sguardo verso la volta.

A completare l’apparato, guarda i dettagli “da vicino”: cammei a fondo nero con divinità mitologiche, cornici ad ovoli, altri medaglioni e, negli angoli, quattro grandi ottagoni con Vittorie e candelabre. Sono gli “ornamenti parlanti” del linguaggio a grottesche che Luzio Luzi porta a Roma aggiornando i modelli della Domus Aurea.

Per leggere bene il tutto, mettiti a metà di un lato lungo. Segui il fregio inferiore per contare le lunette e individua gli emblemi dei Farnese. Poi risali al fregio dipinto e ai medaglioni, prima di alzare gli occhi verso le dieci storie di Roma antica. L’effetto è unitario: stucco e affresco si rispondono, la cornice prepara la narrazione.

Simboli farnesiani e araldica

Qui tutto parla Farnese. Al centro della volta troneggia lo stemma di Paolo III, affiancato da due emblemi identitari: la Vergine con l’unicorno e il Giglio di Giustizia. È la firma dinastica che trasforma la sala in un manifesto politico-artistico.

L’unicorno rimanda alla purezza e all’integerrimità della Vergine, un’immagine cara alla cultura rinascimentale e alla stessa iconografia farnesiana; non a caso ricorre anche in opere legate alla famiglia. Quando lo individui nella volta, stai leggendo un segno di virtù e legittimazione del potere papale.

Il Giglio di Giustizia dichiara la giustizia del governo e appartiene al vocabolario araldico dei Farnese. È uno dei loro emblemi storici, presente anche in altre stanze degli appartamenti, come la Sala di Apollo, dove dialoga con il motto Festina Lente. In Biblioteca lo vedi incorniciato dalle grottesche e dai cammei della volta.

Sulla parete orientale, guarda il grande camino: ai lati, le allegorie di Roma e della Chiesa abbracciano lo stemma papale. È la scena chiave per capire il messaggio della sala: Roma antica + Chiesa come doppia radice del potere.

Chiude la “cornice araldica” il racconto ai lati brevi con i ritratti “guida” di Adriano e san Michele. Il primo richiama il mausoleo imperiale da cui nasce il castello; il secondo è il protettore che ne segna l’identità cristiana. Sono i due volti che tengono insieme antico e sacro.

Il camino monumentale

Sulla parete orientale della sala ti aspetta il grande camino. Sopra, due figure imponenti ti guidano nella lettura della stanza: la Chiesa e Roma affiancano lo stemma papale di Paolo III. Non è solo decorazione. È il manifesto del potere farnesiano: autorità spirituale e identità della città che sorreggono il papato.

Guardalo da metà sala, con la volta alle spalle. Così leggi bene la triade: allegorie ai lati, stemma al centro. Alza poi lo sguardo alla volta per ritrovare gli emblemi Farnese che riprendono il messaggio araldico del camino. Tutto torna, tutto dialoga.

Il camino è anche una cerniera visiva del percorso: collega la narrazione “classica” delle Storie di Roma antica e dei fregi a grottesche con l’autoritratto politico di Paolo III. Con la recente nuova illuminazione della Biblioteca il gruppo si legge meglio, con rilievi e profili più netti.

Ritratti “guida”: Adriano e San Michele

La Biblioteca ti accoglie con due volti simbolo. Sui lati brevi del salone emergono i ritratti affrescati dell’imperatore Adriano e di san Michele Arcangelo. Sono la chiave per leggere l’identità del castello: mausoleo romano e roccaforte papale nella stessa stanza.

Adriano richiama l’origine del luogo. È il fondatore del mausoleo da cui nasce l’intero complesso. Il suo ritratto, oggi in parte deteriorato, fa da ponte con le Storie di Roma antica della volta. Guardandolo, tieni a mente che qui tutto parla di continuità con l’impero.

San Michele Arcangelo è il protettore che dà il nome al castello. La tradizione racconta l’apparizione del 590 d.C., quando l’arcangelo rinfoderò la spada a segnare la fine della peste. È lo stesso gesto che ritrovi nella sua iconografia e che culmina nella statua sulla terrazza. In Biblioteca il suo ritratto “dialoga” con lo stemma papale e con il camino delle allegorie, saldando fede e potere.

Per coglierli al meglio, posizionati a metà sala e guarda prima un lato breve, poi l’altro, lasciando sullo sfondo il camino con Roma e la Chiesa. La lettura è immediata: Adriano è l’origine, Michele è la protezione.

Il più venduto in assoluto

Castel Sant’Angelo: Biglietto d’ingresso + audioguida

Accesso rapido e audioguida inclusa: esplora Castel Sant’Angelo e Foro Romano con un unico biglietto.

Pagamento sicuro

Conferma immediata

Biglietto per cellulare

Le “stanze satellite”: Adrianeo e Festoni

Dalla Sala della Biblioteca entri in due camerini attigui nati per Paolo III e decorati nel 1544–1545 da Luzio Luzi con la sua équipe. Sono ambienti più piccoli, ma densissimi di dettagli: completano la lettura della Biblioteca e ne ampliano il racconto tra mitologia e Roma antica.

La Sala dell’Adrianeo prende il nome dai dipinti riemersi nel restauro del 1902. In alto corre un fregio continuo con scene mitologiche e satiri, firmato da Luzio Luzi. Al centro di ogni parete, dentro una finta architettura, spuntano vedute di monumenti antichi: Naumachia di Domiziano, Meta Romuli, Circo di Caligola e Nerone, Mausoleo di Adriano. Negli otto riquadri laterali ricompare il mondo dionisiaco con divinità, satiri e menadi. È il camerino “guida” per capire come il Rinascimento traduce l’archeologia in decorazione.

La Sala dei Festoni deve il nome moderno al fregio sommitale: cortei di nereidi e tritoni si alternano a figure maschili e femminili e a unicorni, creando un movimento ondoso continuo. I soffitti originari sono perduti, ma la regia ornamentale di Luzio Luzi si legge ancora benissimo. Da qui una scaletta collega agli ambienti di servizio del Cortile di Alessandro VI e alla Cagliostra. È il passaggio che ti fa percepire la rete di stanze e passaggi attorno alla Biblioteca.

Consiglio pratico: tieni lo sguardo all’altezza del fregio. Nella Sala dell’Adrianeo individua prima le vedute dei monumenti e poi torna alle scene mitologiche; nella Sala dei Festoni segui il corteo marino per intero, fino a ritrovare gli unicorni farnesiani. Rientra quindi in Biblioteca e prosegui verso la Sala del Tesoro o verso la Cagliostra, a seconda del tuo percorso.

La vicina Sala del Tesoro

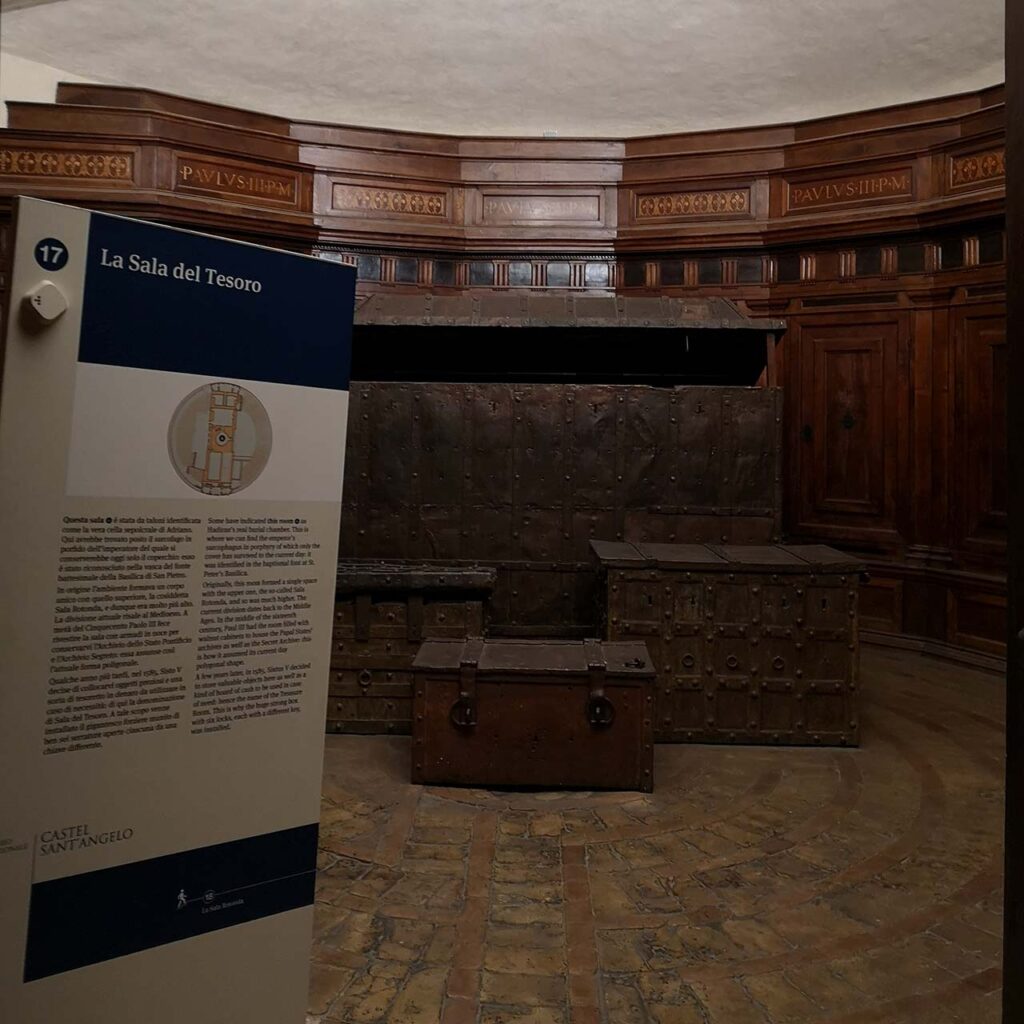

Accanto alla Sala della Biblioteca trovi la Sala del Tesoro. È il cuore blindato del castello: qui si custodivano l’erario e i documenti più riservati dello Stato Pontificio. La stanza è circolare e, dal 1545, aveva armadi in noce fissati alla muratura per conservare atti, registri e ricchezze.

Alla fine del Quattrocento qui era attestata una vera riserva aurea. Nel 1586 Sisto V fece collocare i monumentali cassoni in ferro per l’Erario sanziore, il tesoro destinato alla difesa dello Stato. Li immagini ancora addossati alle pareti, come una cassaforte dentro la cassaforte.

L’accesso era rigidissimo. Si entrava da due porte. Le chiavi erano nelle mani del Tesoriere Segreto del Papa e del Cardinale Decano. Al centro, un forziere enorme custodiva il denaro con sei serrature. Un sistema pensato per impedire manomissioni e garantire il controllo incrociato.

La Sala del Tesoro dialoga con la memoria documentaria dell’Archivum Arcis. I fondi papali qui conservati furono poi trasferiti all’Archivio Vaticano tra fine Settecento e inizi Ottocento, dopo le vicende della dominazione francese. È il tassello che ti fa capire perché Castel Sant’Angelo fosse fortezza, archivio e banca.

Uno sguardo alla topografia interna ti aiuta a leggere il complesso. Sopra la Sala del Tesoro si apre la Sala Rotonda. La raggiungi da una stretta scala romana che parte dalla Biblioteca. In età moderna anche questo ambiente servì l’ampliamento dell’Archivio Segreto, con armadi lignei e porta ferrata.

Tip per la visita: fermati all’ingresso e ruota lentamente su te stesso. Nota la pianta circolare, immagina gli armadi in noce lungo il perimetro e individua idealmente la posizione dei cassoni di ferro di Sisto V. È il modo più semplice per “vedere” l’ingegneria della sicurezza che un tempo proteggeva il tesoro.

Archivum Arcis: la memoria documentaria

La Sala della Biblioteca è la soglia del sistema archivistico del castello. Qui iniziava l’Archivum Arcis, la memoria documentaria dello Stato pontificio, sviluppata tra Sala del Tesoro, Sala Rotonda e poi Sala delle Colonne. Il nome “biblioteca” nasce proprio dalla vicinanza con il deposito più protetto dell’erario e dei documenti segreti.

Nel Tesoro trovi l’impronta della sicurezza: armadi in noce ancorati ai muri (dal 1545), cassoni in ferro voluti da Sisto V per l’Erario sanziore, doppie porte con chiavi separate e un forziere a sei serrature. È l’idea stessa di “archivio-cassaforte”.

Con Clemente VIII l’Archivio si espande in verticale: dalla Biblioteca una stretta scala romana porta alla Sala Rotonda, adattata ad accogliere l’ampliamento dell’Archivio Segreto con armadi lignei e porta ferrata.

Nel Settecento nasce l’Archivio Nuovo: Benedetto XIV allestisce la Sala delle Colonne con arredi per gli archivisti (credenzoni in noce, tavoli, protezioni alle finestre). È il tassello che completa la “cittadella degli archivi” attorno alla Biblioteca.

Il capitolo finale arriva nel 1798: durante l’occupazione francese i fondi di Castel Sant’Angelo vengono trasferiti al Vaticano lungo il Passetto di Borgo. Oggi sono parte dell’Archivio Apostolico Vaticano (già Archivio Segreto Vaticano).

La Sala Rotonda e i passaggi nascosti

Sali dalla Sala della Biblioteca lungo una stretta scala di epoca romana. Ti porta alla Sala Rotonda, lo spazio circolare che, in origine, stava sopra la Sala del Tesoro formando un unico volume. La tradizione la vuole come prima cappella dedicata a san Michele. Oggi è anche sede di mostre temporanee.

Osserva le pareti. Clemente VIII trasformò questa sala in un settore dell’Archivio Segreto: armadi lignei con serrature metalliche correvano lungo il perimetro. L’accesso era protetto da una porta ferrata. È la prova concreta che qui si custodiva ciò che contava davvero.

Al centro noterai un dettaglio raro: il supporto metallico originale della statua di san Michele di Peter Anton van Verschaffelt. È quello sostituito durante il restauro del 1987. Un frammento tecnico che racconta la vita materiale del monumento.

I passaggi nascosti sono il bello di quest’area. La scala romana parte dalla Biblioteca e sale qui, creando un collegamento verticale tra salone farnesiano e zona d’archivio. Dalle stanze accanto, come la Sala dei Festoni, una scaletta di servizio scende verso il Cortile di Alessandro VI e la Cagliostra, l’antica prigione di riguardo accessibile proprio dalla Biblioteca. È una rete di vie interne pensata per muoversi senza farsi vedere.

Consiglio da insider. Fermati all’ingresso, ruota lo sguardo seguendo il cerchio della sala, poi torna alla scala: capirai a colpo d’occhio come archivio, cappella e tesoro dialogavano nello stesso “nucleo segreto” del castello.

Il più venduto in assoluto

Castel Sant’Angelo: Biglietto d’ingresso + audioguida

Accesso rapido e audioguida inclusa: esplora Castel Sant’Angelo e Foro Romano con un unico biglietto.

Pagamento sicuro

Conferma immediata

Biglietto per cellulare

Consigli pratici di visita

La Sala della Biblioteca segue gli orari del museo.

Prima di andare, controlla sempre gli aggiornamenti ufficiali: possono esserci aperture straordinarie o cambi di fruizione di alcune sale.

Buono a sapersi: la Biblioteca è stata riaperta dopo il restauro della volta ed è talvolta usata per eventi; in quei casi l’accesso può essere contingentato o limitato ai posti disponibili. Verifica in anticipo le comunicazioni e il calendario.

Per arrivare alla Biblioteca, segui la Sala Paolina e imbocca il Corridoio pompeiano: è lo stretto passaggio affrescato che collega direttamente al salone. È la via più scenografica e ti fa entrare “dritto” nel cuore farnesiano.

Come leggere la sala: entra e mettiti al centro. Segui con lo sguardo i due fregi che corrono lungo le pareti, poi risali verso i cinque registri della volta con le dieci Storie di Roma antica. Cerca i simboli farnesiani al centro (la Vergine con l’unicorno e il Giglio di Giustizia) e, sui lati brevi, Adriano e san Michele. Sosta davanti al grande camino con Roma e la Chiesa: qui il messaggio araldico è chiarissimo.

Itinerario smart senza tornare indietro:

- Biblioteca

- Sala dell’Adrianeo

- Sala dei Festoni

- Sala del Tesoro.

Se vuoi estendere la visita, dalla Biblioteca puoi salire lungo la stretta scala romana verso la Sala Rotonda.

Tempi e comfort: l’area ha scale e passaggi stretti; organizza la visita con pause brevi al centro sala e vicino al camino. Rispetta sempre indicazioni in loco su comportamenti e foto.

FAQ sulla Biblioteca di Castel Sant’Angelo

È il grande salone farnesiano dell’ala nord degli appartamenti di Paolo III. Oggi la riconosci per la volta a grottesche con dieci Storie di Roma antica, stucchi e emblemi Farnese. Il nome “biblioteca” nasce dalla vicinanza alla Sala del Tesoro, dove si custodivano erario e documenti.

Segui la Sala Paolina e imbocca lo stretto Corridoio pompeiano: collega direttamente alla Sala della Biblioteca. È il passaggio più scenografico per entrare nel salone.

Il ciclo è di Luzio Luzi con bottega, 1544–aprile 1545. La sala è il fulcro dell’ala di Paolo III Farnese.

Cinque registri su fondo bianco con dieci storie dell’antica Roma, incorniciati da due fregi continui: in basso 28 lunette a stucco con sacrifici e divinità, sopra creature marine e medaglioni. Al centro, Vergine con l’unicorno e Giglio di Giustizia.

Sì, rientra nel percorso del museo. Consulta sempre gli aggiornamenti ufficiali sugli orari. La sala è stata riaperta dopo il restauro della volta. Prenota per ottimizzare i tempi di ingresso.

La Biblioteca fa parte dell’itinerario standard del museo, insieme a Sala del Tesoro, Adrianeo e Festoni. Trovi opzioni di visita nella pagina biglietti.

Riaperta al pubblico al termine dei lavori di restauro della volta. L’intervento ha restituito leggibilità a affreschi e stucchi.

Per arrivarci attraversi lo stretto Corridoio pompeiano. Dalla Biblioteca parte anche una stretta scala di epoca romana verso la Sala Rotonda. Se hai esigenze specifiche, verifica in anticipo le condizioni di accesso.

Di solito sono consentite per uso personale senza flash, ma le indicazioni in loco prevalgono e possono variare in occasione di eventi. Verifica sul posto e rispetta le regole del museo.

La Sala del Tesoro è la “cassaforte” dello Stato Pontificio: armadi in noce (dal 1545), cassoni in ferro di Sisto V e forziere a sei serrature. Da qui si sviluppa l’Archivum Arcis che in 1798 fu trasferito in Vaticano lungo il Passetto di Borgo.

Entra in Biblioteca, passa alla Sala dell’Adrianeo, poi Sala dei Festoni, quindi Sala del Tesoro. È il giro più fluido senza tornare indietro.

Allievo di Perin del Vaga, porta a Roma un lessico a grottesche ispirato alla Domus Aurea. In Biblioteca coordina il cantiere e firma l’impianto decorativo che vedi oggi.